Diese Seite enthält größere Diagramme, die auf dem Bildschirm von einem Smartphone ggf. nicht korrekt oder unvollständig angezeigt werden können. Wir empfehlen Ihnen, die Queransicht vom Smartphone zu nutzen, aber vorzugsweise diese Seite mit einem Tablet oder am PC aufzurufen.

Direkt zu

- Vorwort

- Beteiligung

- Bewertung der Wirtschaftsstandorte hat sich verschlechtert

- Große Unterschiede bei der Relevanz von Standortfaktoren

- Unzufriedenheit mit den Standorten wächst

- Standorte mit der höchsten & niedrigsten Standortzufriedenheit

- Differenz zwischen Relevanz und Zufriedenheit der Standortfaktoren

Verkehr und Infrastruktur

Bildung – Arbeitskräfte – Netzwerke

Standortkosten

Öffentliche Verwaltung

Standortattraktivität - Bewertung der Standortfaktoren

- Ranking / Diskrepanz-Index

- Fazit

- Kontaktperson

Vorwort

Standortfaktoren spielen eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung eines Standorts, einer Stadt oder einer Region. Sie beeinflussen, welche Unternehmen sich ansiedeln, wie erfolgreich diese sind und wie attraktiv der Standort für Investoren, Fachkräfte und Bewohner ist. Standorte stehen zunehmend im Wettbewerb – lokal, regional und international. Für Neuansiedlungen, Investitionen und langfristiges unternehmerisches Engagement sind günstige Standortbedingungen erfolgsbestimmend. Es ist für Unternehmen und die öffentliche Hand deshalb gleichermaßen wichtig, die Standortfaktoren im Blick zu behalten und gezielt zu verbessern.

Die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern in Leipzig und Halle (Saale) widmen sich schon seit langem diesem Thema und haben Ende 2024 nach 2009, 2014 und 2019 bereits zum vierten Mal die Mitgliedsunternehmen in den größten Städten des Wirtschafts-raumes Leipzig/Halle zu ihrer Standortzufriedenheit befragt. Die aktuelle Umfrage untersucht insgesamt 47 lokale Standort-faktoren der Themenkomplexe Verkehr und Infrastruktur, Bildung/Arbeitskräfte/Netzwerke, Standortkosten, Öffentliche Verwaltung sowie Standort-attraktivität hinsichtlich ihrer Relevanz und Zufriedenheit für die Unternehmen. Diese Daten werden genutzt, um Standortstärken zu erkennen oder Standortschwächen aufzuzeigen. Die Ergebnisse sollen ein genaues Bild der Situation vor Ort vermitteln und die Arbeit von Wirtschaft, Politik und Verwaltung unterstützen.

Die vorliegende Analyse gibt Verwaltungen und politische Entscheidungsträger Erkenntnisse an die Hand, um die örtlichen und regionalen Rahmenbedingungen noch wirtschaftsfreundlicher zu gestalten und die Region bis hin zur Kommune als Unternehmensstandort weiter voranzubringen. Neben der vorliegenden Auswertung für die Gesamtheit aller untersuchten Standorte in der Kernregion Mitteldeutschland stehen Einzelergebnisse pro Stadt zur Verfügung. Diese sollen wieder als Grundlage für einen konstruktiven Dialog der Kammern mit Bürgermeistern, Verwaltungsvertretern und Kommunalpolitikern dienen. Eine gute kommunale Wirtschaftspolitik und wirtschaftsfreundliche Verwaltungen fördern eine hohe Zufriedenheit der ansässigen Unternehmen. Dies sichert Arbeitsplätze sowie Steuereinnahmen und kommt der Region insgesamt zugute.

Leipzig und Halle (Saale),

April 2025

| Kristian Kirpal, Präsident Industrie- und Handelskammer zu Leipzig | Matthias Forßbohm, Präsident Handwerkskammer zu Leipzig | Sascha Gläßer, Präsident Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau | Thomas Keindorf, Präsident Handwerkskammer Halle (Saale) |

Beteiligung

An der Umfrage haben sich insgesamt 1.238 Unternehmen aus 26 Städten der Regionen Halle (Saale) und Leipzig beteiligt. In der Region Halle (Saale) wurden Unternehmen folgender Städte befragt: Bernburg (Saale), Bitterfeld-Wolfen, Dessau-Roßlau, Lutherstadt Eisleben, Halle (Saale), Köthen (Anhalt), Merseburg, Naumburg (Saale), Sangerhausen, Weißenfels, Lutherstadt Wittenberg, Zeitz und Zerbst/Anhalt. In der Region Leipzig waren Betriebe folgender Städte an der Befragung beteiligt: Borna, Delitzsch, Eilenburg, Frohburg, Grimma, Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Oschatz, Schkeuditz, Taucha, Torgau und Wurzen. Die Befragung fand im Zeitraum November 2024 bis Januar 2025 statt.

Bewertung (Durschnitt gefallen von 2,7 auf 2,9)

- ungenügend

- mangelhaft

- ausreichend

- befriedigend

- gut

- sehr gut

Dieses Diagramm vergleicht die Standortbewertung vom Jahr 2019 mit der aktuellen Bewertung 2024-25. Die Durchschnittsnote fiel von 2,7 auf 2,9.

Bewertung der Wirtschaftsstandorte hat sich verschlechtert

Die Unternehmen hatten zu Beginn der Befragung die Möglichkeit, die Stadt ihres Unternehmenssitzes als Wirtschaftsstandort insgesamt zu benoten. Gegenüber der vorherigen Umfrage im Jahr 2019 fällt das Ergebnis insgesamt schlechter aus. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich in den vergangenen fünf Jahren das wirtschaftliche Umfeld sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene stark verändert hat.Die sich bereits vor 2020 abzeichnende schwächere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich durch die weitreichenden Auswirkungen der Coronamaßnahmen, den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiepreiskrise beschleunigt und zu einer deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geführt. Die Folge war ein konjunktureller Abschwung bis hin zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung, der nun schon seit über zwei Jahren anhält.

Diese problematische Entwicklung ging auch an vielen mitteldeutschen Unternehmen nicht spurlos vorüber. In vielen Unternehmen ist die Geschäftslage schlechter als 2019. Dies wirkt sich vermutlich auch negativ auf die Gesamtbewertung des eigenen Wirtschaftsstandortes aus.

So bewerten aktuell 42 Prozent der Unternehmen ihren Standort in Mitteldeutschland mit „gut“ bis „sehr gut“. Das sind 10 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Zugelegt hat vor allem die „befriedigend“-Bewertung von 29 auf 36 Prozent. 11 Prozent haben ein „mangelhaft“ bis „ungenügend“ vergeben (2019: 10 Prozent). Die Verschiebungen führen auch zu einer Verschlechterung der Durchschnittsbenotung für den Wirtschaftsstandort Mitteldeutschland, und zwar von 2,7 auf 2,9. Die Gesamtnote „befriedigend“ bleibt bestehen.

Große Unterschiede bei der Relevanz von Standortfaktoren

Im Unterschied zur komplexen „Wichtigkeitsbewertung“ bei der Umfrage 2019 sollten die Unternehmen zur Vereinfachung dieses Mal lediglich entscheiden, ob der Standortfaktor für die geschäftliche Entwicklung vor Ort relevant ist oder nicht.

Im Ergebnis der Relevanz-Bewertung ist eine sehr große Streuung zu beobachten. Diese reicht von knapp 20 Prozent für den Standortfaktor „Integrationsangebote für ausländische Arbeitskräfte“ bis fast 78 Prozent für die „Netzverfügbarkeit des Mobilfunks“. Insgesamt sieben Standortfaktoren sind für jeweils zwei Drittel und mehr Unternehmen von relevanter Bedeutung. Darunter vier Faktoren aus dem Bereich Infrastruktur, zwei kostenrelevante Faktoren und ein sogenannter „weicher“ Standortfaktor.

Für eine bessere Übersichtlichkeit wurde das Diagramm mit 47 Faktoren in dieser Ansicht über vier kleinere Diagramme verteilt.

Relevanz der Standortfaktoren für mitteldeutsche Unternehmen

- Relevant (in %)

- Nicht relevant (in %)

Dieses Diagramm gibt die Bewertung einzelner Standortfaktoren wieder, genauer gesagt wie viele Unternehmen den Faktor bei der Bewertung von Wirtschaftsstandorten für relevant halten.

- Relevant (in %)

- Nicht relevant (in %)

Dieses Diagramm gibt die Bewertung einzelner Standortfaktoren wieder, genauer gesagt wie viele Unternehmen den Faktor bei der Bewertung von Wirtschaftsstandorten für relevant halten.

- Relevant (in %)

- Nicht relevant (in %)

Dieses Diagramm gibt die Bewertung einzelner Standortfaktoren wieder, genauer gesagt wie viele Unternehmen den Faktor bei der Bewertung von Wirtschaftsstandorten für relevant halten.

- Relevant (in %)

- Nicht relevant (in %)

Dieses Diagramm gibt die Bewertung einzelner Standortfaktoren wieder, genauer gesagt wie viele Unternehmen den Faktor bei der Bewertung von Wirtschaftsstandorten für relevant halten.

Der Standortfaktor „Breitbandanbindung/High-Speed-Internet“ lag 2019 noch vor der „Netzverfügbarkeit Mobilfunk“ an der Spitze des damals erstellten Wichtigkeitsrankings. Im aktuellen Relevanzranking haben diese Faktoren die Plätze getauscht. Alle sieben Standortfaktoren, die für zwei Drittel der mitteldeutschen Unternehmen von Relevanz sind, gehörten bereits 2019 zu den Faktoren, die nach damaliger Methodik als „sehr wichtig“ bewertet wurden. Standortfaktoren, die nur für wenige Unternehmen von Relevanz sind, dürfen jedoch keinesfalls vernachlässigt werden. Diese können für die betroffenen Unternehmen – z. B. für Ausbildungsbetriebe, Unternehmen mit eigenen Forschungskapazitäten oder Betriebe, die zukünftig immer stärker auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sind – durchaus von großer Bedeutung sein.

Unzufriedenheit mit den Standorten wächst

Bei der Ermittlung der Zufriedenheitsbewertung flossen jeweils nur die Antworten der Unternehmen ein, für die der jeweilige Standortfaktor auch eine geschäftliche Relevanz besitzt. Die Antwortoptionen blieben gegenüber 2019 unverändert.

Wie schon vor fünf Jahren kann auch 2024 der Standortfaktor „Versorgungssicherheit mit Strom“ als einziger das Prädikat „sehr zufrieden“ erzielen. Ebenso wird kein Standortfaktor mit „sehr unzufrieden“ bewertet. Der Vergleich zur vorherigen Standortbefragung lässt dennoch eine allgemeine Verschlechterung in den Zufriedenheitsurteilen der Unternehmen erkennen. Ein entscheidender Grund dafür dürfte in der spürbaren Verschlechterung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen der vergangenen fünf Jahre liegen, die mit einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und einer großen Verunsicherung in der Unternehmerschaft einherging. Diese ist bis heute nicht überwunden. Aktuell ist festzuhalten, dass die mitteldeutschen Unternehmen im Durchschnitt mit dem Großteil der Standortfaktoren (29) „eher unzufrieden“ sind und nur noch mit 17 Faktoren „eher zufrieden. Vor fünf Jahren war das Verhältnis mit 16 zu 31 Faktoren noch umgekehrt.

Die Differenz zu 2019 ist bei fast allen Faktoren negativ. Wenn eine positive Differenz im Vergleich zu 2019 besteht, steht (+) hinter dem Faktor.

Für die Faktoren mit * liegt kein Vergleichswert aus dem Jahr 2019 vor.

Für eine bessere Wiedergabe wurde das Diagramm in dieser Ansicht über drei kleinere Diagramme verteilt.

Zufriedenheitsbewertung: „sehr unzufrieden“= ø <1,75; „eher unzufrieden“= ø 1,75 - <2,50; „eher zufrieden“= ø 2,50 - <3,25; „sehr zufrieden“ = ø >3,25

Zufriedenheitsbewertungen der Standortfaktoren in Mitteldeutschland sowie Veränderungen gegenüber der Umfrage von 2019

Zufriedenheitsbewertungen (Teil I)

- Durchschnittsbewertung 2024

- Differenz zu 2019 (negativ)

Dieses Diagramm zeigt die Zufriedenheit der befragten Unternehmen mit den einzelnen Standortfaktoren im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr 2019. Die Differenzen sind bei fast allen Faktoren negativer bewertet als im Jahr 2019, Ausnahmen bilden Breitbandanbindung/High-Speed-Internet (+ 0.11) und Netzverfügbarkeit Mobilfunk (+ 0.05). Bei Fernwärme und Ladeinfrastruktur für E-Mobilität liegen keine Werte aus 2019 vor.

Zufriedenheitsbewertungen (Teil II)

- Durchschnittsbewertung 2024

- Differenz zu 2019 (negativ)

Dieses Diagramm zeigt die Zufriedenheit der befragten Unternehmen mit den einzelnen Standortfaktoren im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr 2019. Die Differenzen sind bei fast allen Faktoren negativer bewertet als im Jahr 2019. Ausnahmen sind "Kontakte zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen" sowie "Unternehmens- und Technologienetzwerke". Bei "Integrationsangebote für ausländische Arbeitskräfte" und "Service- und Beratungsqualität der Stadtverwaltung" liegen keine Werte aus 2019 vor.

Zufriedenheitsbewertungen (Teil III)

- Durchschnittsbewertung 2024

- Differenz zu 2019 (negativ)

Dieses Diagramm zeigt die Zufriedenheit der befragten Unternehmen mit den einzelnen Standortfaktoren im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr 2019. Die Differenzen sind bei fast allen Faktoren negativer bewertet als im Jahr 2019. Ausnahmen sind "Freizeit-, Kultur- und Sportmöglichkeiten (+ 0.04). Bei "Dienstleistungsangebote", "Einzelhandelsangebote" und "Attraktivität der Innenstadt" liegen keine Werte aus 2019 vor.

Das Ergebnis ist ein Alarmsignal an alle Entscheidungsträger. Diese Entwicklung muss wieder umgekehrt werden, um erfolgreich im Wettbewerb der Regionen agieren zu können und den hiesigen Unternehmen bessere Entfaltungsbedingungen zu bieten. Gerade einmal bei fünf Standortfaktoren sind kleine Verbesserungen festzustellen, die insgesamt jedoch kaum ins Gewicht fallen. Darunter finden sich auch die beiden Standortfaktoren mit der größten Relevanz – „Breitbandanbindung“ und „Netzverfügbarkeit/Mobilfunk“, in deren Ausbau in den letzten Jahren viele Investitionen flossen.

Bei den meisten Standortfaktoren sind jedoch – zum Teil spürbare – Bewertungsrückgänge zu beobachten. Besonders deutlich sind die Bewertungen zu den Gas- und Strompreisen gesunken. Hier führten die starken Preissteigerungen – ausgelöst durch die Energiepreiskrise seit 2022 – zu einem deutlich höheren Preisniveau gegenüber 2019. Auch mit den Kaufpreisen für Gewerbeflächen/-immobilien sind die Unternehmen spürbar unzufriedener als vor fünf Jahren. Der Anstieg der Kaufpreise – vor allem in den Oberzentren Leipzig und Halle (Saale) – ist wiederum das Resultat stark gestiegener Energie-, Material- und Arbeitskosten.

Standortfaktoren mit der höchsten Zufriedenheit

- Versorgungssicherheit bei Strom

- Fernwärmeversorgung

- Überregionale Verkehrsanbindung

- Umweltqualität

- Freizeit-, Kultur- und Sportmöglichkeiten

- Netzverfügbarkeit Mobilfunk

Standortfaktoren mit der geringsten Zufriedenheit

- Ladeinfrastruktur für E-Mobilität

- Höhe der Gewerbesteuer (Hebesatz)

- Höhe der Grundsteuer (Hebesätze)

- Strompreise

- Verfügbarkeit von Facharbeitern/Meistern

- Gaspreise

Zu den Standortfaktoren mit der größten Zufriedenheit zählen mit der „Versorgungssicherheit bei Strom“, der „Überregionalen Verkehrsanbindung“, der „Umweltqualität“ und der „Freizeit-, Kultur- und Sportmöglichkeiten“ vier Faktoren, die bereits 2019 im Zufriedenheitsranking vordere Plätze belegten. Während nach der „Fernwärmeversorgung“ vor fünf Jahren nicht gefragt wurde, kann mit der „Netzverfügbarkeit Mobilfunk“, der Standortfaktor mit der größten Relevanz, einige Plätze gut machen. Abgesehen von der „Fernwärmeversorgung“ sind alle genannten Standortfaktoren für die Mehrheit (>50 %) der Unternehmen von Relevanz.

Auch bei den Standortfaktoren, mit denen die Unternehmen am unzufriedensten sind, erhielten die ersten fünf bereits 2019 schlechte Noten. Dabei fallen die aktuellen Bewertungen im Durchschnitt nochmals spürbar schlechter aus als vor fünf Jahren. Hinzugekommen ist der Standortfaktor „Ladeinfrastruktur für E-Mobilität“, nach dem in der aktuellen Umfrage erstmals gefragt wurde. Dieser Faktor besitzt momentan zwar nur eine Relevanz für gut ein Viertel der Betriebe, die jedoch mit der momentanen Situation unzufrieden sind. Ähnlich verhält es sich bei den Gaspreisen. Die anderen vier Faktoren sind hingegen für eine Mehrheit der mitteldeutschen Betriebe relevant.

Differenz zwischen Relevanz und Zufriedenheit der Standortfaktoren

Zur Bewertung eines Standortfaktors für die gewerbliche Wirtschaft sind nicht nur die Zufriedenheitswerte von Belang. Gleichzeitig spielt die Relevanz eine entscheidende Rolle, um die Faktoren richtig einordnen zu können. Beide Bewertungen zusammen lassen eine bessere Einschätzung zu, um letztlich Standortvorzüge bzw. Standortmängel in einer Region zu erkennen. Auf Basis der Umfrageergebnisse wurden daher jedem Standortfaktor ein Relevanz- bzw. ein Zufriedenheits-Index zugewiesen. Mit der Gegenüberstellung beider Indizes werden Differenzen in den Bewertungen deutlich und in den nachfolgenden Grafiken – nach Themenkomplexen gegliedert – dargestellt.

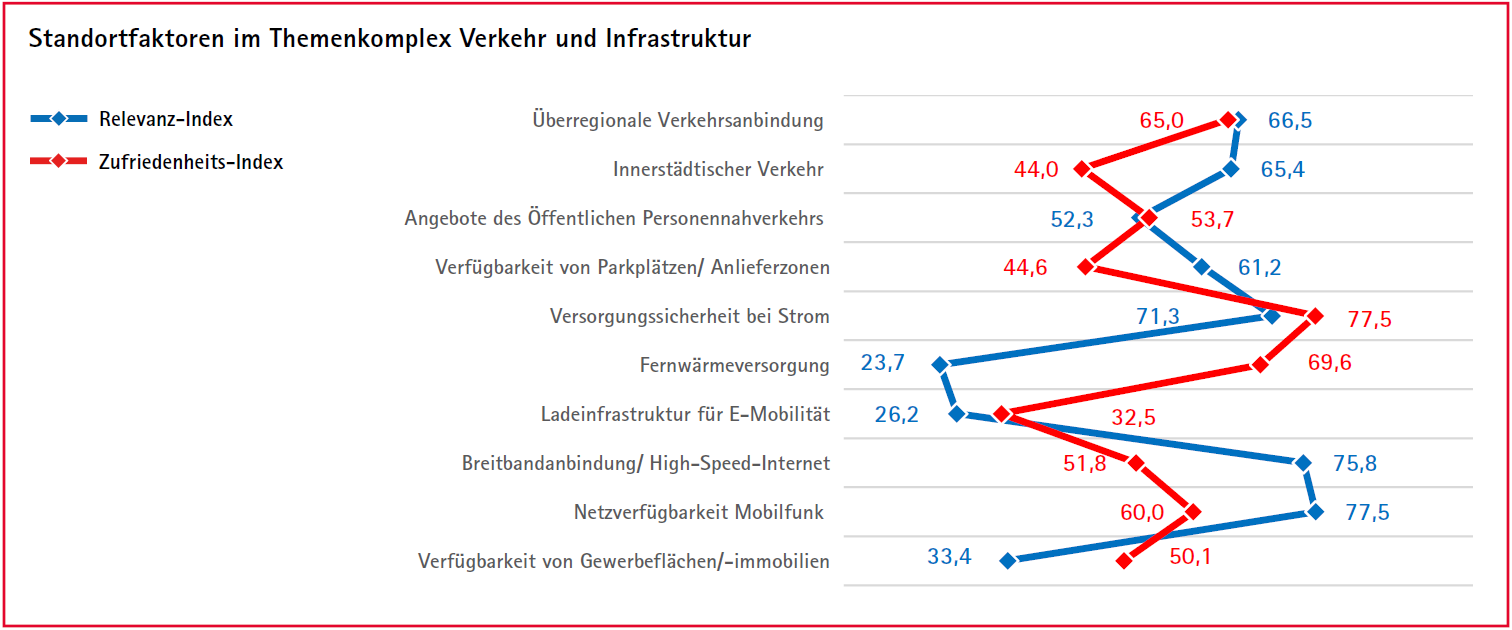

Verkehr und Infrastruktur

Zufriedenheits-Index: Umwandlung der Durchschnittbewertung 1,0 bis 4,0 in einen Indexwert zwischen 0 und 100

((1,0 = Indexwert 0 (alle Unternehmen sind unzufrieden) bis 4,0 = Indexwert 100 (alle Unternehmen sind zufrieden))

Im Themenkomplex Verkehr und Infrastruktur ist der Zufriedenheits-Index bei der „Fernwärmeversorgung“ sowie bei der „Verfügbarkeit von Gewerbeflächen/-immobilien“ deutlich höher als der Relevanz-Index. Da die Fernwärmeversorgung nicht flächendeckend angeboten wird, kann sie auch nur von wenigen Unternehmen genutzt werden, die wiederum sehr zufrieden mit dem Angebot sind. Auch das Flächen- und Immobilienangebot ist nur für einen Teil der Betriebe relevant. Das Angebot selber ist vor allem in ländlichen Regionen gut, jedoch insbesondere in der Stadt Leipzig und den angrenzenden Kommunen deutlich angespannter.

Bei vier Standortfaktoren mit großer Relevanz ist die Situation weniger zufriedenstellend. Die Faktoren „Breitbandanbindung/ High-Speed-Internet“ und „Netzverfügbarkeit Mobilfunk“ konnten zwar in der Zufriedenheitsbewertung gegenüber 2019 Punkte gut machen, jedoch wird das Angebot den Anforderungen der gewerblichen Wirtschaft immer noch nicht gerecht werden. Bei den Faktoren „Innerstädtischer Verkehr/Verkehrsfluss“ sowie „Verfügbarkeit von Parkplätzen/Anlieferzonen“ sind keine Besserungen festzustellen. Vielfach behindern Baustellen und schlechte Straßenzustände den Verkehrsfluss und das Parkplatzproblem ist insbesondere in den Oberzentren Leipzig und Halle ein Dauerthema.

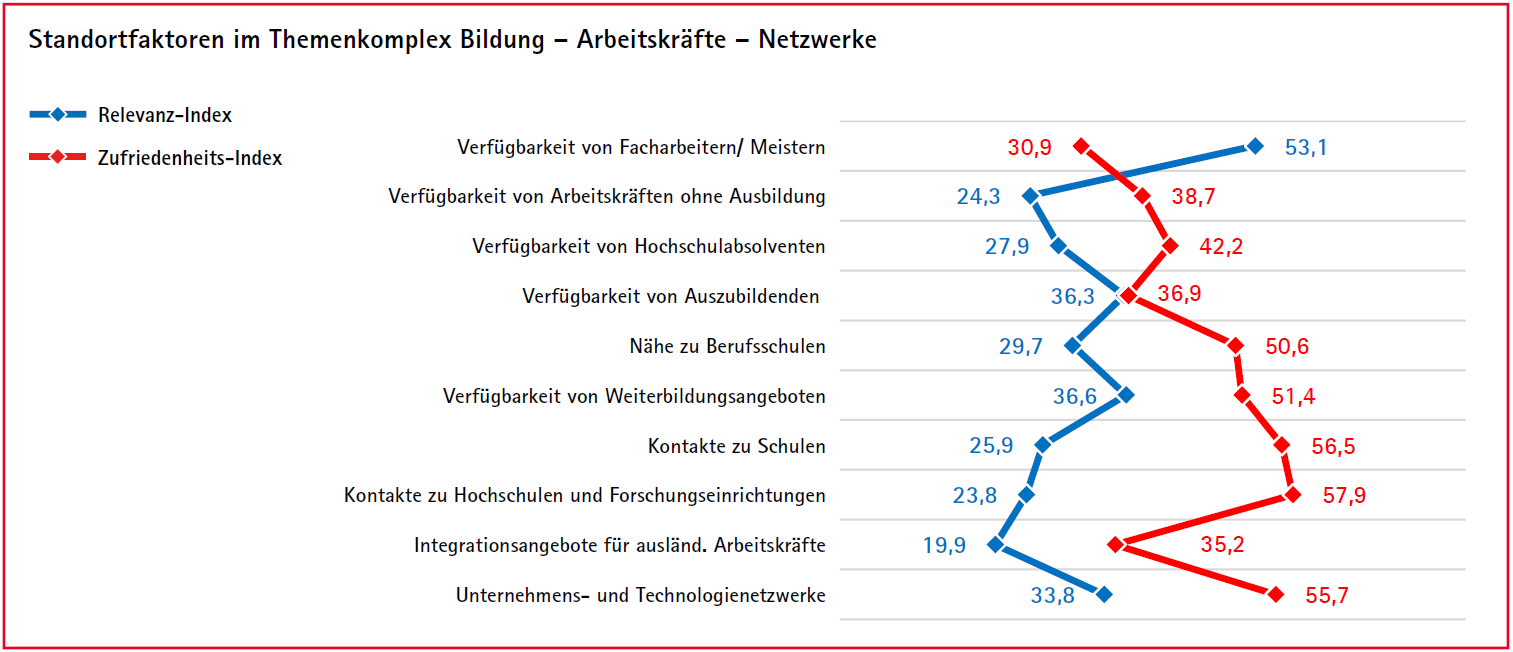

Bildung – Arbeitskräfte – Netzwerke

Bei den Standortfaktoren des Themenkomplexes Bildung – Arbeitskräfte – Netzwerke ist die „Verfügbarkeit von Facharbeitern/ Meistern“ mit Abstand der bedeutendste Faktor – mit dem die mitteldeutschen Unternehmen jedoch zugleich am wenigsten zufrieden sind. Die Bedeutung ist schon aufgrund der demographischen Entwicklung gestiegen und bleibt auch in der aktuellen konjunkturellen Schwächephase hoch. Alle anderen Standortfaktoren sind nur für eine Minderheit der Unternehmen relevant.

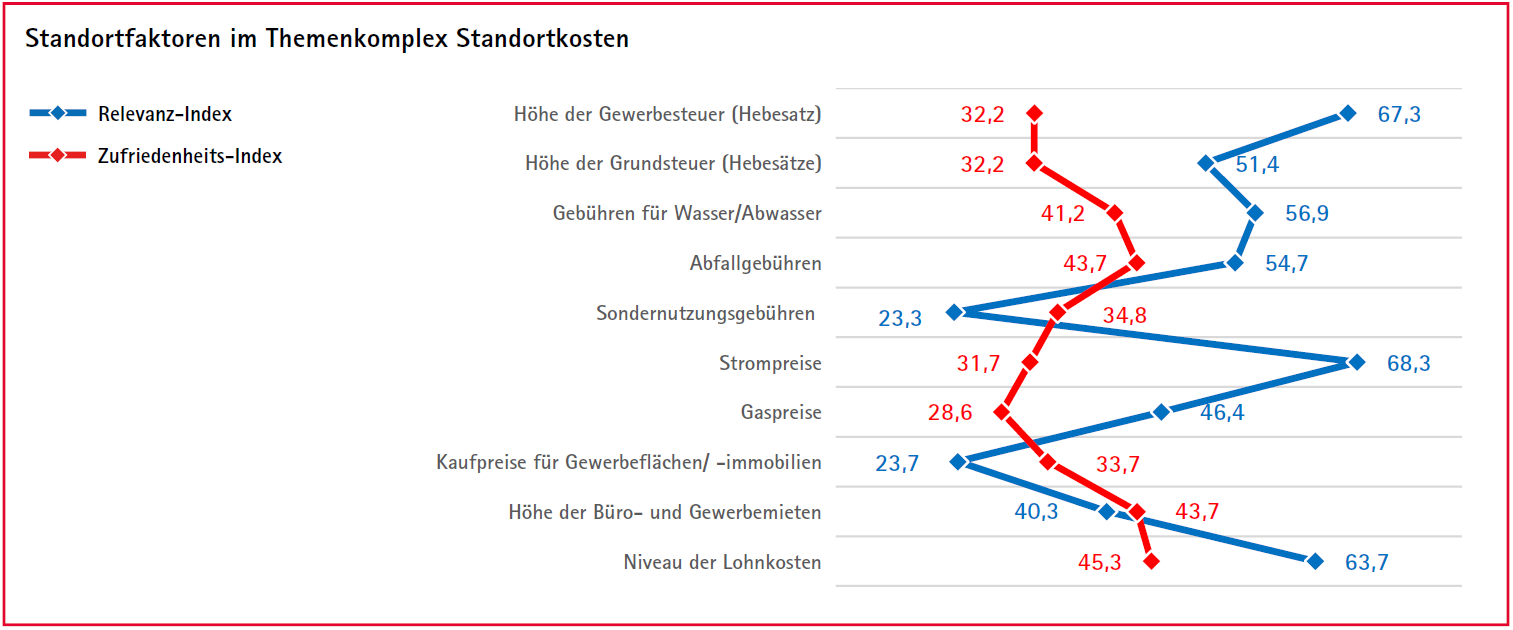

Standortkosten

Im Themenkomplex Standortkosten finden sich vor allem Standortfaktoren, die über Steuern, Gebühren, Abgaben und Preise die Unternehmen direkt finanziell belasten. Die meisten dieser Standortfaktoren sind daher auch für eine Mehrheit der Unternehmen von Relevanz. Die Zufriedenheit lässt erfahrungsgemäß zu wünschen übrig, so dass sich bei sieben von zehn Faktoren ein negative Differenz ergibt. Dabei haben sich die Zufriedenheitsbewertungen der Unternehmen gegenüber 2019 bei allen Faktoren zum Teil kräftig verschlechtert, was in Anbetracht der Inflation der vergangenen Jahre nicht überrascht. Stark steigende Energiepreise, höhere Immobilienpreise und Mieten, die Neuberechnung der Grundsteuer sowie die Anhebung kommunaler Gebühren und Abgaben belasten die mitteldeutschen Betriebe gerade in der aktuell schwierigen konjunkturellen Phase ausgesprochen stark. Die gestiegenen fiskalischen Belastungen verschlechtern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Region und verringern deren wirtschaftliche Attraktivität. Aufgrund ihrer Bedeutung stehen insbesondere die „Strompreise“ und die „Höhe der Gewerbesteuer“ im Fokus, um spürbare Verbesserungen für die Betriebe zu erreichen.

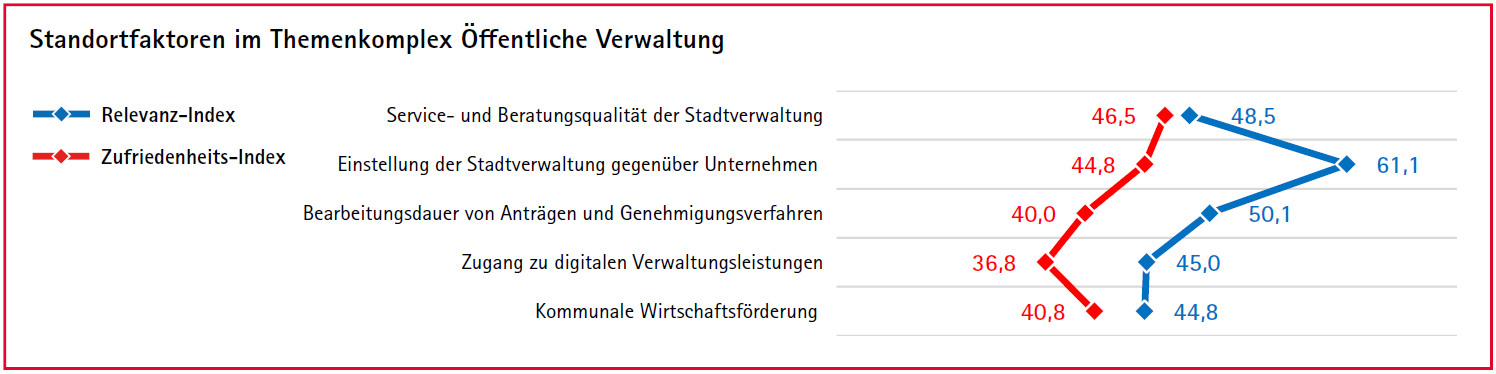

Öffentliche Verwaltung

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung ist der Standortfaktor „Einstellung der Stadtverwaltung gegenüber Unternehmen“ für die meisten Unternehmen relevant. Trotz der zweitbesten Zufriedenheitsbewertung ist die Differenz zur Relevanz hier am größten. Weitere Anstrengungen mit dem Ziele einer unternehmensfreundlichen, digitalen Verwaltung sind somit unbedingt vonnöten. Insbesondere die überbordende Bürokratie muss endlich spürbar reduziert werden. Größere Differenzen bestehen weiterhin bei der Bearbeitung von Anträgen und Genehmigungsverfahren sowie beim Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen. Bei beiden Faktoren ist die Zufriedenheit gegenüber 2019 gesunken. Selbst positive Entwicklungen – zum Beispiel bei der Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen – können nicht mit den Erwartungen der Unternehmen Schritt halten. Das aktuelle Angebot kann momentan nur wenige Unternehmen überzeugen.

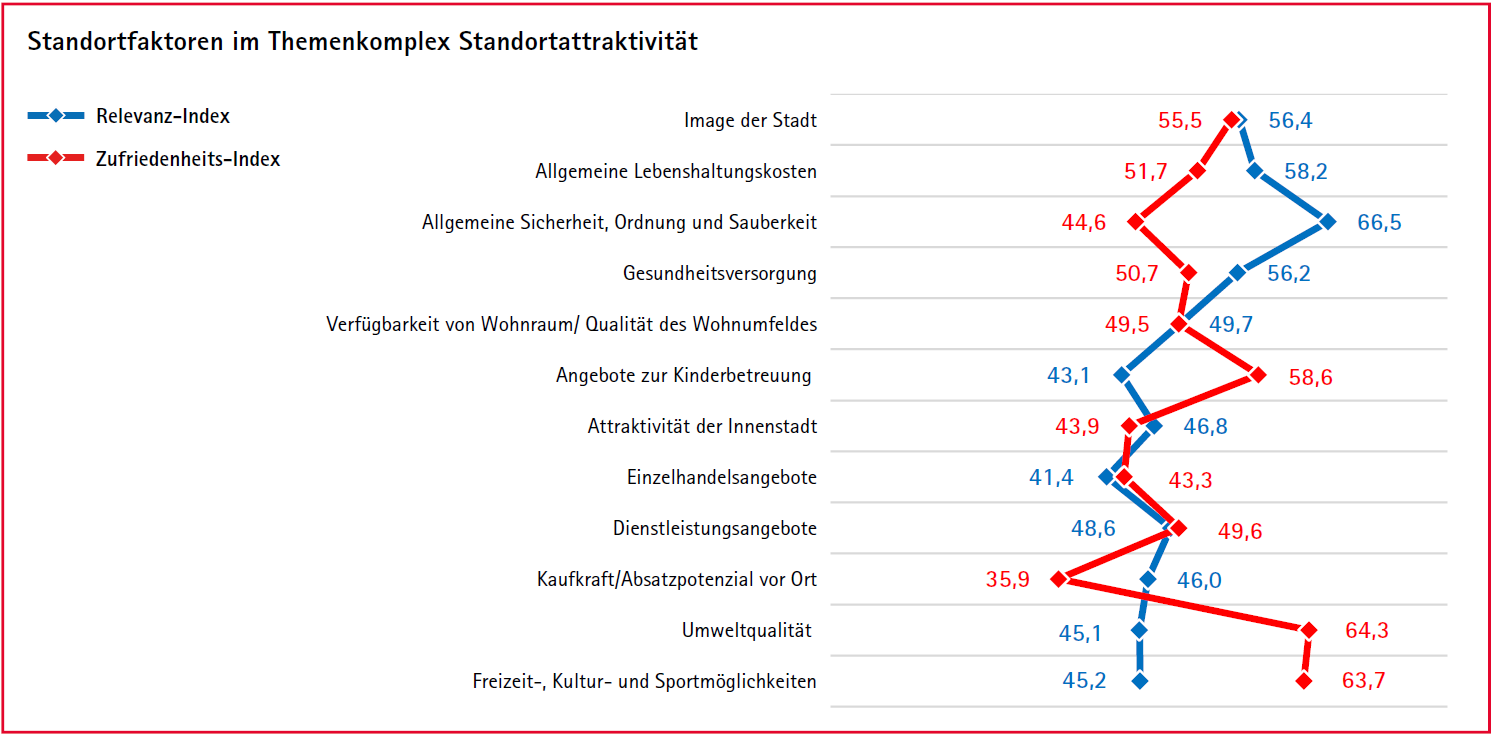

Standortattraktivität

Im Themenkomplex Standortattraktivität werden die sogenannten „weichen“ Standortfaktoren gebündelt. Die Relevanz dieser Faktoren pendelt zwischen 40 und 60 Prozent. Ausreißer nach oben ist der Faktor „Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit“ mit einer Relevanz von 67 Prozent. Wie schon 2019 ist bei diesem die Differenz zur Zufriedenheit auch 2024 wieder am höchsten. Die aktuelle Situation bleibt für viele Unternehmen kritikwürdig. Am unzufriedensten sind die Betriebe in dieser Kategorie jedoch zum wiederholten Male mit dem Faktor „Kaufkraft/ Absatzpotenzial vor Ort“. Damit hat sich die Situation gegenüber der vorherigen Umfrage nicht verbessert.

Im Gegensatz dazu können vor allem die Standortfaktoren „Umweltqualität“, „Freizeit-, Kultur- und Sportmöglichkeiten“ und „Angebote der Kinderbetreuung“ mit guten Zufriedenheitsbewertungen überzeugen. Die Differenz zur Relevanz liegt deutlich im positiven Bereich. Damit reihen sie sich in die Gruppe der Standortstärken Mitteldeutschlands ein. Mit einer guten Zufriedenheitsbewertung bei nur minimaler Differenz zum Relevanz-Index kann insgesamt auch der Faktor „Image der Stadt“ punkten, auch wenn es zwischen den einzelnen Städten eine große Streuung gibt.

Bewertung der Standortfaktoren

Zur Bewertung der Standortfaktoren wurde mittels einer Verhältnisrechnung von Zufriedenheits- und Relevanz-Index der jeweilige Diskrepanz-Index ermittelt. Je höher der Diskrepanz-Index ausfällt, desto größer ist auch der Unterschied zwischen der Relevanz- und Zufriedenheitsbewertung eines Standortfaktors. Standortfaktoren mit einer sehr großen Diskrepanz lassen auf vorhandene Defizite bzw. Standortschwächen schließen. Eine geringe Diskrepanz kann bei entsprechend hohen Zufriedenheitsbewertungen als Standortstärke gedeutet werden.

Es ist jedoch grundsätzlich zu beachten, dass die Ergebnisse in den einzelnen untersuchten Städten sehr variieren können. Die Bedingungen sind an jedem Standort individuell und können dabei stark von den hier dargestellten Durchschnittsergebnissen für Mitteldeutschland – sowohl in positiver als auch in negativer Richtung – abweichen. Um Verbesserungen direkt vor Ort anzustoßen ist daher die spezifische Betrachtung der Standortfaktoren auf kommunaler Ebene unumgänglich.

Ranking der für die Mehrheit der mitteldeutschen Unternehmen relevanten Standortfaktoren nach der Diskrepanz zwischen Zufriedenheit und Relevanz

- Diskrepanz-Index

Dieses Diagramm zeigt den Diskrepanz-Index: inwiefern halten Unternehmen einzelne Faktoren für relevant, sind aber nicht zufrieden mit den Gegebenheiten vor Ort?

Fazit

Die Ergebnisse der aktuellen Standortbefragung lassen eine spürbare Eintrübung der Zufriedenheitsbewertungen durch die Unternehmen erkennen. Viele Betriebe sind mit ihren Standortbedingungen weniger zufrieden als im Jahre 2019. Eine Ursache dürfte in den Auswirkungen der Krisen der vergangenen Jahre liegen, die nicht spurlos an der mitteldeutschen Wirtschaft vorbei gegangen sind. Langfristige Wachstumsschwächen beeinflussen zudem Standortfaktoren strukturell negativ. Sinkende Gewerbesteuereinnahmen führen zu geringeren kommunalen Investitionen in diese Standortbedingungen.

Aktuell wichtigste Aufgabe der Politik ist es daher, schnellstmöglich bessere Rahmenbedingungen für Wachstum und Investitionen zu schaffen. Die Wirtschaftspolitik muss durch Verlässlichkeit das verlorene Vertrauen der gewerblichen Wirtschaft zurück gewinnen und Impulse für eine wachstumsorientierte Entwicklung geben.

Für Mitteldeutschland heißt dies zum einen, die vorhandenen Standortstärken weiter zu nutzen, und vor allem den identifizierten Standortschwächen wirksam entgegenzutreten.

So ist eine Reduzierung der Energiepreise unumgänglich, um die Wettbewerbefähigkeit, insbesondere der energieintensiven Branchen in der Region, deutlich zu erhöhen. Ebenso gilt es bei kommunalen Steuern und Abgaben die Belastungen nicht immer weiter zu erhöhen. Des Weiteren muss dem Fachkräfte-/Arbeitskräftemangel, mit Blick auf die ungünstige demographische Entwicklung der kommenden Jahre, mit effektiven Maßnahmen begegnet werden.

Die öffentlichen Verwaltungen können Unternehmen unterstützen, indem sie digitale Angebote ausbauen sowie durch Bürokratieabbau ihre Effektivität erhöhen. Auch beim innerstädtischen Verkehr und der allgemeinen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit gibt es für die Kommunen die Möglichkeit für eine höhere Zufriedenheit bei vielen ihrer Unternehmen in der Region zu sorgen.

Bericht als PDF

(nicht barrierefrei)

Ich möchte diesen Beitrag teilen